La “lettura” dell’ambiente meridionale da parte di un numero crescente di scrittori ha avuto un indubbio incremento dopo l’Unità d’Italia. Il raffronto con le condizioni socio-economiche del Nord ha stimolato molti autori a denunciare l’arretratezza del nostro Mezzogiorno, una situazione frutto di squilibri sociali, disparità economiche, ingiustizie sociali e fenomeni di prevaricazione, sopruso, ricatto. Tra gli autori è comune il sentimento di amarezza, sfiducia e frustrazione di fronte a territori segnati dall’analfabetismo, dalla sopravvivenza, da un’economia agraria basata sul latifondo e sullo sfruttamento, dalla mancanza di un ceto borghese evoluto e, a seguire, dal flagello dell’emigrazione. Molti romanzi certificano un fallimento esteso, individuale e collettivo, economico e culturale.

“C’è fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione, e, quindi, per gli intimi legami che corrono tra il benessere e l’anima di un popolo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale – scriveva il lucano Giustino Fortunato, tra i più importanti meridionalisti.

È diffuso, in particolare, tra gli autori, l’antagonismo tra l’analisi oggettiva della società e la storia del sud: un contrasto segnato dallo sconforto per ataviche dominazioni su più livelli – da quello familiare a quello amministrativo – e dall’incapacità del riscatto. Non c’è traccia di evoluzione e di modernità, semmai si perpetuano riti di conservazione: è palese che i processi risorgimentali e unitari non abbiano apportato miglioramenti, sembrano fasi incomplete o tradite dove le flebili spinte all’innovazione sono accompagnate da un’atavica diffidenza.

Bene scrive Giuseppe Lupo: “Dal narrare angioino, il Sud è approdato al narrare aragonese, dal racconto di fantasia al racconto di fatti nudi e crudi. Questa operazione di capovolgimento trova legittimazione in Giovanni Verga, il grande tronco da cui prende vita la narrativa meridionale nella contemporaneità e che in termini non soltanto simbolici significa l’egemonia della scrittura notarile sulla scrittura visionaria, la vittoria dello scriba sul profeta”.

Eccola, allora, la “questione meridionale” – definizione usata per la prima volta nel 1873 dal deputato lombardo Antonio Billia – che calamita anche la letteratura. Ecco quei territori definiti “sfasciume pendulo” dal meridionalista Giustino Fortunato a causa delle infrastrutture totalmente inadeguate, dalle strade alle ferrovie, dagli acquedotti alle scuole fino ai servizi pubblici da quarto mondo.

La grande letteratura meridionale, nata con il siciliano Giovanni Verga, continua a produrre autori ancora oggi. Innumerevoli i capolavori che toccano tutte le regioni del Sud: dal “Ventre di Napoli” (1884) della napoletana Matilde Serao ai “Viceré” (1894) del concittadino Federigo De Roberto, da “Canne al vento” (1913) della sarda Grazia Deledda alle geniali opere del siciliano Luigi Pirandello o dei napoletani Eduardo e Peppino De Filippo, da “Gente in Aspromonte” (1930) del calabrese Corrado Alvaro a “Fontamara” (1933) dell’abruzzese Ignazio Silone, da “Cristo si è fermato ad Eboli” (1944) del torinese Carlo Levi a “Tiro al piccione” (1945) del molisano Giose Rimanelli oal “Gattopardo” (1958) del siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Poi le opere del molisano Francesco Jovine (1902-1950), del laziale-campano Tommaso Landolfi (1908-1979), dei napoletani Carlo Bernari (1909-1992), Domenico Rea (1921-1994) e Raffaele La Capria (1922), dei campani Alfonso Gatto (1909-1976) e Michele Prisco (1920-2003), dei lucani Vincenzo Buccino (1920-2005) e Rocco Scotellaro (1923-1953), dell’abruzzese Mario Pomilio (1921-1990), dei siciliani Salvatore Quasimodo (1901-1968), Elio Vittorini (1908-1966), Gesualdo Bufalino (1920-1996), Leonardo Sciascia (1921-1989) e Andrea Camilleri (1925-2019).

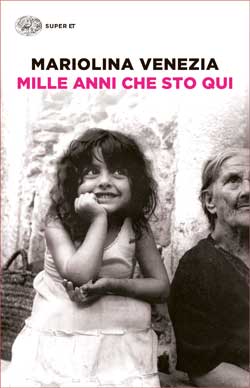

della materana Mariolina Venezia

La propensione alla scrittura non ha abbandonato, di certo, il Sud Italia. Ancora oggi, nel panorama della letteratura italiana contemporanea, gli scrittori meridionali costituiscono il gruppo più numeroso e raggiungono i vertici delle classifiche dei libri più venduti, spesso firmando opere che sono diventate dei classici. L’elenco è particolarmente lungo, per cui ci limitiamo a qualche nome.

Si pensi ai napoletani Erri De Luca, Elena Ferrante, Giuseppe Montesano, Antonio Pascale, Roberto Saviano, Marzia Sicignano e Domenico Starnone o al casertano Francesco Piccolo. Particolarmente nutrita la presenza siciliana: Simonetta Agnello Horby, Stefania Auci, Alessandro D’Avenia, Alessia Gazzola, Giuseppina Torregrossa. Ancora: i pugliesi Donato Carrisi e Gianrico Carofiglio, la lucana Mariolina Venezia, il calabrese Carmine Abate, la sarda Michela Murgia. Scrittori che tengono viva la tradizione di “raccontare il Mezzogiorno”, forse perché la realtà meridionale è quanto mai rappresentativa, specie oggi, a dell’intero Paese.

Si ringrazia Marco Calvo, fondatore di Liber Liber, per la concessione dei libri liberi da diritto d’autore.

LIBRI (SCARICABILI) DI AUTORI MERIDIONALI

–

ABRUZZO

Serafino de’ Ciminelli (Aquilano) – Opere

Daniele Oberto Marrama – Novelle e poesie

–

MOLISE

Francesco Jovine – L’impero in provincia

Francesco Jovine – Terre del Sacramento

–

CAMPANIA

Torquato Accetto – Della dissimulazione onesta

Domenico Basile – Il pastor fido

Roberto Bracco – Sperduti nel buio

Piero Cantalupo – De flore dietarum (trattatello medioevale salernitano sull’alimentazione)

Matteo Cuomo – Nel mondo dei libri

Guido De Ruggiero – Filosofi del Novecento

Francesco de Sanctis – Storia della letteratura italiana

Carlo Formichi – Apologia del buddismo

Alfredo Gargiulo – Tempo di ricordi

Angelo Gatti – Ilia ed Alberto (romanzo)

Antonio Labriola – Da un secolo all’altro

Giovanni Lanzalone – Verso il linguaggio universale

Francesco Mastriani – Il mio cadavere

Carlo Pascal – Per la resurrezione del latino

Carlo Pisacane – La rivoluzione

Maria Savi Lopez – Tramonto regale

Eduardo Scarpetta – Miseria e nobiltà

Maria Scarpetta – Felice Sciosciammocca mio padre

Nicola Valletta – Il celebre trattato della jettatura

Federigo Verdinois – Nuove novelle

Raffaele Viviani – Dalla vita alle scene

–

PUGLIA

Giacomo Bellacchi – Galileo e i suoi successori

Luigi Blanch – Della scienza militare

Carlo Cafiero – Rivoluzione per la rivoluzione

Luigi Chiarelli – L’anello di Teodosio

Umberto Fraccacreta – Amore e terra

Giuseppe Gabrieli – Dante e l’Oriente

Achille Pellizzari – Memorie antiche

Carlo Veneziani – Vent’anni di beffe

–

BASILICATA

Ferdinando Petruccelli della Gattina – Le Grandi Etere

–

CALABRIA

Antonino Anile – Vigilie di scienza e di vita

Oreste Dito – Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano

Bruno Misefari – Diario di un disertore

Domenico Nucera Abenavoli – L’emigrazione sconosciuta

Francesco Saverio Salfi – Il general Colli in Roma

Luigi Siciliani – Canti pagani

–

SICILIA

Emilio Bufardeci – Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare

Salvatore Cannizzaro – Sunto di un corso di filosofia chimica

Mariannina Coffa Caruso – Nuovi canti

Gaetano M. Columba – Storia e metodo storico

Federico De Roberto – I Vicerè

Filippo Eredia – Il fuoco e la luce

Luigi Grande – Diritto all’ozio

Giovanni Filippo Ingrassia – Informatione del pestifero morbo

Nino Martoglio – San Giovanni Decollato

Giovanni Meli – L’origini de lu munnu

Filippo Parlatore – Sulla respirazione delle piante

Calogero Angelo Sacheli – Atto e valore

Saverio Scrofani – Viaggio in Grecia

Giuseppe Sergi – Animismo e spiritismo

Giuseppe Varvaro – Anime deboli